家庭菜園で玉ねぎを育ててみたいけど、何から始めればいいか分からず困っていませんか?

種まきの時期、植え付けのタイミング、追肥の方法、病気への対処など、玉ねぎ栽培には押さえるべきポイントがたくさんあります。初心者の場合、適切な育て方が分からず、玉ねぎが大きくならなかったり、病気になったりして失敗してしまうことも少なくありません。

このページでは、玉ねぎ栽培に関する情報を幅広くまとめています。白玉ねぎや赤玉ねぎなど種類と特徴の解説から、初心者向けの育て方、種まきと植え付けの詳細ガイド、追肥や肥料の適切な使い方、大きくならない原因と対策、病気の予防法、さらに収穫後の長期保存方法まで網羅。現役農家が実践する具体的なテクニックも多数紹介しているので、豊かな収穫を目指せます。

玉ねぎ栽培のすべてのステップを学んで、美味しい玉ねぎを育ててください。

玉ねぎ栽培以外の葉・茎・蕾を食べる野菜に関する情報もチェックされている方は「葉・茎・蕾を食べる野菜の家庭菜園のまとめ」もあわせてご覧ください。

玉ねぎの種類と特徴|知っておきたいヒントと栽培ポイント

この記事では、玉ねぎの種類と特徴、栽培方法について解説しています。白玉ねぎ、赤玉ねぎ、黄玉ねぎという主要な3種類の違いや、スイートオニオンやネオアースなど人気品種の特徴を紹介します。各品種の味、大きさ、成熟期間の違いを説明し、家庭菜園での栽培に適した早生種や晩生種の選び方、土壌準備や日照条件、水やりなどの栽培の基本、そして種の選び方から播種、成長段階ごとの管理ポイントまで、玉ねぎ栽培に必要な実用的な情報を網羅的に提供しています。

玉ねぎ栽培の追肥|成功へのステップバイステップを現役農家が解説

この記事では、玉ねぎ栽培の追肥の重要性と方法を、現役農家の視点から解説しています。追肥は玉ねぎの成長促進、品質向上、収穫量増加に不可欠であり、堆肥や鶏糞、腐葉土などの有機肥料と化学肥料の特徴を比較します。苗の定植後3週間、球根形成期の2ヶ月後、成長後期という3つの重要なタイミングでの追肥方法を説明し、肥料の種類選び、均等な施肥、水やりとのバランス、環境要因の考慮など、実践的なテクニックを提供。種まきから収穫までの具体的な追肥スケジュールも紹介しています。

家庭菜園でできる玉ねぎの育て方|種まきから収穫・保存まで完全ガイド

この記事は、玉ねぎを初心者でも育てやすい理由と、玉ねぎの種まきから収穫・保存までの流れを押さえやすくまとめています。品種は早生・中生・晩生で時期が少し異なり、一般に種まきは9〜10月、苗植えは11〜12月、収穫は4〜6月です。育苗は育苗箱で行い、葉数3枚以上・葉鞘6〜8mmの苗に仕上げ、深植えを避けて定植します。土はpH6.0〜7.0に整え、リン酸を多めにして根張りを良くし、畝に黒マルチを張ると雑草と霜対策に役立ちます。追肥は冬期中心(中生・晩生で12月・2月・3月、早生は各1か月前)に少量ずつ行い、3月で止めます。葉が倒れて1週間が収穫適期で、晴天時に抜き、風通しの良い日陰で乾かしてから束ねて吊るすと長く保存できます。病気はべと病・軟腐病に注意し、密植回避と排水改善で予防、害虫はネギアザミウマの早期発見と除草が有効です。玉ねぎの球は葉が太った部分なので、葉を健やかに育てる意識が収量と品質の鍵になります。

玉ねぎの育て方入門:初心者でも失敗しないガイド

この記事では、玉ねぎの育て方に関する基本的な情報が初心者向けに解説されています。玉ねぎはよく使われる野菜で、自分で栽培することは楽しいが、種選び、土作り、水やり、病害虫の対策といった様々なステップが必要です。特に初心者にとっては、どの種を選ぶべきか、水やりのタイミングなどが難しいところです。種選びでは、地域に合った種を選ぶことが重要で、信頼性のあるメーカーからの購入が推奨されます。また、良い土を用意することは玉ねぎの健康な成長に不可欠で、土の種類の選び方や土自体の調整方法も重要です。

玉ねぎの栽培で大きくならない?解決のヒント5選

この記事では、玉ねぎが大きくならない原因とその解決策について詳細に解説しています。主要な問題点としては、水分管理、土の状態、日当たりと気温、種類の選び方、その他の注意点が挙げられています。水やりの頻度や量の不適切さが成長を妨げる可能性があり、土が固すぎると根が広がりにくく、また緩すぎると栄養が行き渡らないことが問題です。日光と気温も玉ねぎの成長に大きな影響を与え、種類によって成長速度や大きさに違いがあります。これらの問題に対する具体的な対処法が提案されています。

玉ねぎの種まき時期のポイントと全国各地での適切な時期

この記事では、玉ねぎの種まき時期について詳しく説明しています。玉ねぎの種まき時期は、栽培の成功にとって非常に重要であり、地域の気温や気象条件によって異なります。一般的に、春の種まきが行われる地域もあれば、寒冷地域では秋の種まきが適しています。東北地方では春の種まきが一般的で、3月から4月が適期です。九州地方では温暖な気候を活かし、春に種まきを行います。玉ねぎの種まきと気温は密接に関連しており、15度から25度の範囲が最適な温度帯です。また、10月から11月の種まきは、越冬をさせるためや早く収穫するために行われます。

玉ねぎの種まき方法を比較:トレイ・ポット・プランター

この記事では、玉ねぎの種まき方法としてトレイ、ポット、プランター、発泡スチロールを比較しています。トレイは均等な配置が可能で初心者に適し、ポットは個別管理が可能で小規模なスペースに適しています。プランターは限られたスペースでも利用でき、発泡スチロールは寒冷地での保温効果に優れています。各方法は環境やスペースに合わせて選べ、異なる品種の栽培にも適しています。適切な管理と日光の確保が成功の鍵です。

玉ねぎの植え付けに関するすべて

この記事では、玉ねぎの植え付けに関する包括的な情報を提供しています。玉ねぎの植え付けは、新鮮で健康的な食材を自家製で供給するために重要です。玉ねぎの植え付けに適した時期は春と秋で、15~25度の気温が理想的です。良い土作りと元肥の施し方が重要で、水はけが良く有機物が豊富な土が望ましいです。また、適切な水やりと肥料が玉ねぎの成長をサポートします。さらに、植え付けにおいて発生する一般的な問題とその解決策も紹介されています。

玉ねぎの種まきの成功のポイントを徹底解説

この記事では、玉ねぎの種まきのポイントをステップバイステップで解説しています。秋の適切な時期の種まき、育苗箱や培土などの必要な用具、水はけが良く栄養豊富な土の選び方、約1センチの深さと5から10センチの間隔での種まき方法を説明します。培養土と培土の違い、新聞紙を使った乾燥防止、発芽後の水やりと消毒の重要性、ソニックやネオアースなど特別な品種の特徴、直播きと苗床のメリット、そして本葉が4から5枚になった時期の追肥など、玉ねぎ栽培の全工程を網羅した実用的な情報を提供しています。

玉ねぎの植え付け時期|極早生や中生、晩生はいつ?春は?寒冷地は?

この記事では、玉ねぎの植え付け時期について、品種や地域ごとの違いを考慮して解説しています。極早生や早生の玉ねぎは11月上旬~11月下旬に植え付け、中生と晩生は11月下旬~12月上旬が適期です。特に春の植え付けは2月~3月が良く、関東地方では春植えが3月下旬~4月上旬、秋植えが9月下旬~10月上旬です。また、寒冷地や春に植え付ける場合の注意点も紹介されており、適切な土作りと品種選びが重要と強調されています。

玉ねぎの肥料について:正しい知識で最高の収穫を目指す

この記事では、家庭菜園での玉ねぎ栽培の肥料の適切な使用について詳細に説明しています。玉ねぎには、リン酸が豊富な肥料が推奨されており、顆粒状、液体、粉末といったさまざまな形状の肥料があります。適切な肥料の選び方には、土壌の状態や玉ねぎの成長段階に合わせて肥料を選ぶことが重要です。例えば、初期成長期には緩効性の肥料を、中期〜後期にはリン酸が豊富な肥料を使用します。また、肥料過多や肥料不足に対する対策も重要で、肥料の量と頻度を適切に管理する必要があります。さらに、肥料なしでの栽培も可能で、その場合は土壌の状態や玉ねぎの健康状態を定期的にチェックすることが推奨されています。

玉ねぎ栽培の失敗を避けるポイント: 失敗原因とその対処法

この記事では、玉ねぎ栽培の失敗原因とその対処法について詳しく解説しています。主な失敗原因としては、水やりの誤り、日光不足、土の質、害虫や病気、栽培方法の選択が挙げられます。適切な水やりは重要で、過剰または不足な水やりは根腐れや成長停滞を引き起こす可能性があります。また、日光不足は玉ねぎの成長を妨げ、土の質は根の成長に直接影響します。害虫や病気の予防と対処、適切な栽培方法の選択も成功の鍵です。

玉ねぎの病気について知っておくべきこと

この記事では、玉ねぎの病気とその予防・対策について詳しく解説しています。玉ねぎの病気には主にベト病、根が腐る病気、カビが生える病気があります。これらの病気は、玉ねぎの成長を阻害し、収穫量や品質の低下を引き起こす可能性があります。対策として、病気に強い品種の選択、適切な栽培方法の採用、土壌管理、水やり、通気性の確保が重要です。また、病気に対する早期発見と適切な対処が、健康で美味しい玉ねぎを育てる鍵となります。

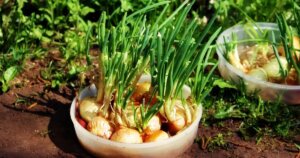

玉ねぎの保存方法|初心者でも簡単|農家が教える

この記事では、家庭菜園で収穫した玉ねぎを保存する方法を、現役農家が解説しています。長期保存には中晩生の品種(もみじ3号、ネオアース、パワーなど)を選び、栽培時に肥料を与えすぎず特に4月以降の追肥を避けることが重要です。収穫は晴天が続く日に行い1から2日天日干しし、葉を15センチ残して切ることで病気予防と発芽防止になります。保存は日陰で乾燥させた涼しい場所が最適で、コンテナに7割程度入れる方法と、軒下やベランダに吊るす方法の2つを紹介。適切な方法で10か月以上の保存が可能です。

関連記事一覧